What is Matcha?抹茶とは?

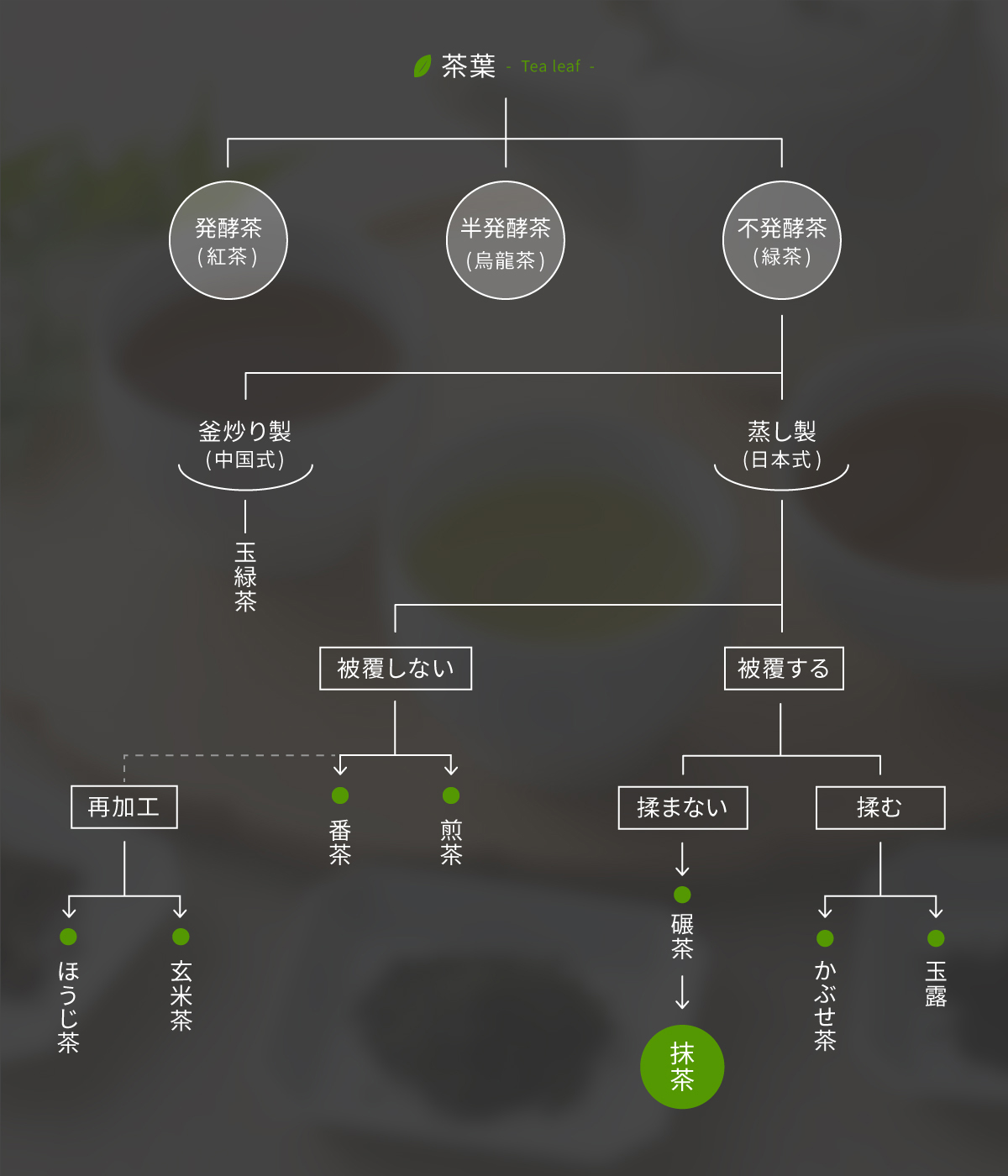

抹茶とは、「茶の生葉を蒸し、揉まずに乾燥した茶葉(碾茶)を石臼で挽き粉末状に製造したもの」です。

一般的に飲まれているお茶は「煎茶」を粉末にしている一方で、抹茶は「碾茶」を粉末にしたものとなります。

碾茶のように日光をさえぎって栽培することで、茶葉は「かぶせ香」といわれる香ばしい香りを持ち、渋みが少なく、甘みのあるお茶になります。

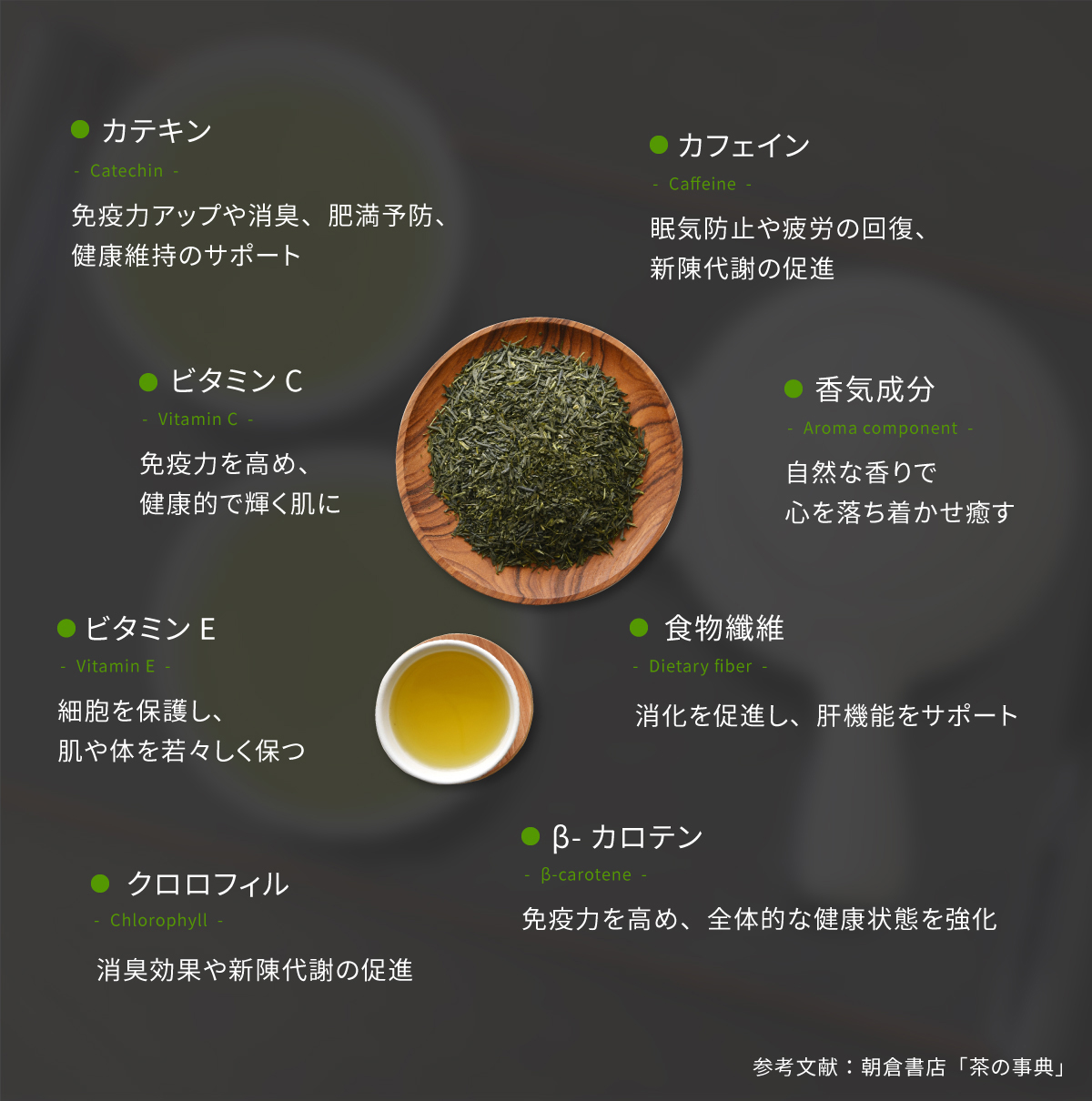

また、抹茶には多くの栄養素があり、抗酸化作用や免疫力の向上など様々な効果が期待されます。揉みの工程を経ないためお湯で味が抽出されにくく、他のお茶と異なり粉末にした茶葉をそのまま身体に取り入れることから、余すことなく栄養素も摂取することができます。

History of Matcha抹茶の歴史

草木の薬効を調べるために野山を駆け巡り、1日に72もの毒にあたった神農は、そのたびにお茶の葉を噛んで解毒したと伝えられています。お茶にはカテキン、テアニン、ビタミンなど、豊富な成分が含まれることから、昔から健康維持に役立つ飲み物として期待されています。

その後中国では漢方薬の一種として親しまれ、760年頃、世界最古のお茶の専門書『茶経』も作られました。

そして820年頃、唐からお茶の種子を持ち帰った遣唐使や留学僧によって、日本に「お茶」が伝えられました。しかし当時のお茶は、中国と同じように薬や健康のための飲料として扱われ、貴重な存在だったため貴族や有力層など上流階級しか飲むことができず、日本の茶文化は一度廃れていきました。

一般の人にもお茶が普及したのは、1191年頃。臨済宗の開祖・栄西禅師が中国より茶の種を持ち帰り、茶の粉末を湯の中にいれてかき混ぜる抹茶法を伝えたことが始まりだと言われています。その後、お茶の種類や効能を記した著書『喫茶養生記』を献上したことで、日本へお茶を飲む習慣が広まっていきました。

室町時代になると、上流階級による茶の湯文化は“豪華であること”が特徴であった一方で、僧・村田珠光により“簡素な美を重んじる”新しいお茶の礼式が登場。静かな部屋でしっぽりとお茶を飲んで楽しむこの形は、後の「侘茶」と言われる、「草庵の茶」です。珠光は、能阿弥や臨済宗の僧・一休宗純の影響を受けたことで能、連歌、禅の精神を追い求め、新たなお茶の味わい方である「侘茶」の精神を見出したとされています。

そして「侘茶」は、堺の豪商・茶人であった武野紹鴎によって、室町時代中期頃に確立されていきます。この頃の茶の湯は草庵で楽しまれるようになっており、紹鴎は2畳半〜3畳半ほどの小さな茶室を「侘敷」と称しました。

また室町時代には、3代目将軍の足利義満により宇治にある茶園が特別な待遇を受けたことから、宇治が抹茶の名産地として発展していったと言われています。

このような飲み方は日本独自であり、始まりは中国から伝承されたお茶文化も、現在に繋がる「日本文化・茶道」として完成されていきます。

Modern Matcha現代における抹茶

現在、抹茶は日本から世界各国へと広がり、「MATCHA」という言葉は世界共通で使われています。海外の飲食店でも抹茶を使ったドリンクやスイーツを楽しめる場面が増えました。しかし未だなお、国際的な抹茶の定義はなく、そのため世界的な抹茶需要の中で、抹茶とは呼べない商品も流通するようになりました。このような現状を受けて、農研機構が中心となり、国際標準化機構(ISO)規格で日本での栽培・製造工程を国際標準にする動きが進んでいます。